Et si l’enfer était un froid comme commandé par un démon du vide ? À moins bien sûr que tout ceci ne soit une hallucination en quête de rédemption de Filippov, le narrateur qui cache sa vacuité et ses culpabilités derrière cynisme et épique pertes de conscience dans l’alcool. Constamment inventif, souvent drôle pour masquer la profondeur des interprétations plurielles, Le froid est un roman théâtral sur nos retours et nos rattrapages. Andreï Guelassimov s’y révèle un conteur plein de surprises dans ce récit plein d’ivresses, d’amnésies, de souvenirs et de lucidité à contre-temps.

La fantaisie débridée du Froid, roman en trois actes avec entractes propose plusieurs niveaux d’interprétations. Commençons par le plus complexe, par celui dont je ne suis certain, par ignorance du contexte, d’avoir saisi toutes les ramures. Dans ce roman, Andreï Guelassimov, dont je découvre avec grand plaisir l’œuvre, dessine un saisissant portrait contemporain de la Russie. Le froid n’insiste pourtant jamais grossièrement sur cette ressemblance métaphorique présupposée. Certes, la Russie semble être un corps morcelé, s’étant brûlé la barbe, se réveillant amnésique d’une merveilleuse ivresse. Filippov s’amuse de cette ressemblance, dans la gueule de bois qui ouvre, puis ponctue, le récit son corps se morcelle comme toutes les Républiques de la Fédération de Russie. Dans ce jeu entre le présent et le passé, dans cette confusion qui en espère une correction que serait l’ivresse, Filippov revient sur les années d’effondrement de l’URSS comme sur sa période d’adolescence, celle de formation avant qu’il ne quitte cette ville du Nord où il revient entraînant une cohorte de catastrophes. Andreï Guelassimov parvient admirablement à se fondre dans les pensées de son personnage. Son cynisme cache mal sa trop grande sensibilité, son ivresse surtout recompose des scènes. Le changement de régime pourrait se réduire à l’invasion des doudounes dans le grand Nord. En metteur en scène, l’auteur ne méconnaît pas l’importance des dialogues dans l’appréhension du monde de son personnage. Le retour au pays c’est se confronter avec sa langue, spécificité et accentuation dont l’auteur fait la trace de ce morcellement ethnique apparue à la chute de l’URSS. Je ne m’aventurerai pas à évoquer le peuple Iakoute, juste à relever sa présence dans le roman comme on enregistre les changements de statuts de la minorité autochtone. Cette appropriation de l’univers mental de son personnage continue, je crois, son incarnation de la chute par une réflexion en mineure sur le théâtre. Filippov feint de ne plus y croire et signale ainsi cette ouverture au monde qui pourrait se comprendre comme une perte de confiance dans ce mode d’expression. Le roman exprimerait une sorte de nostalgie, sans regret, pour ce temps où le théâtre demeurait un art trop collectif pour n’être, comme à ses origines, politique. Un temps dont L’échelle de Jacob parvenait à ressusciter l’enthousiasme.

Ici le froid était doué de pensées, et cet océan de froid conscient avait manifestement des désirs, des attentes, un projet.

Le froid s’ouvre comme un roman de l’ivresse mais il en dépasse très vite la réalité sordide. Filippov vit un cauchemar métaphorique : il se demande ce qu’il adviendrait si le chauffage coupait dans cette ville où il fait moins quarante, sans que le lecteur ne puisse jamais véritablement déterminer son degré de conscience, comme dans une vengeance pour celui qui se croit, metteur en scène oblige, poursuivit par le sort, la centrale de chauffage tombe en panne. Le désordre qui s’en suit est alors décrit avec la précision du cauchemar. Filippov, funambule, le traverse sans vraiment être touché, comme s’il percevait un ensemble de scène, comme s’il enchaînait (image alors de l’auteur) une suite de représentation de l’enfer. Le roman plonge dès lors dans un imaginaire d’emprunt ou plutôt dans sa structure à laquelle il est impossible d’échapper. La mémoire serait l’autre nom de la culpabilité, comme s’il ne nous revenait que des actes manqués. Filippov se souvient de ses deuils, le récit corrigera lentement sa part de culpabilité. Il tente de se racheter et est poursuivi par un chien. Peut-être le même tué pour une de ses mises en scène. Les personnages de son passé reviennent, le présent ne serait que la conséquence de son retour mais surtout de tout ce qu’il invente pour ne pas voir ses trahisons. Une des belles idées du Froid est d’illustrer à quel point l’invention d’une histoire se réduit à une usurpation. Filippov se sépare de son scénographe, ce serait un des motifs de son retour mais vole aussi des dessins pour une nouvelle mise en scène parfaitement absurde.

et sentit cette vacuité glacée et familière. Elle laissait à peine passée les sons, et tout ce qui constituait la vie en général. Cette vacuité était poisseuse comme le brouillard local, comme le froid. Infinie comme l’hiver.

C’est là qu’intervient le personnage central du froid : la très belle invention du démon du vide. On peut alors penser que Andreï Guelassimov s’amuse à faire de cette doublure de son personnage principale (là encore la frontière entre ce qu’il invente et ce qu’il vit est extrêmement poreuse) un syndrome facile de l’époque contemporaine. Préférons voir dans ce sentiment de vide une réaction à ce que l’auteur nomme, avec une rare pertinence, des contre-pensées et des contres-sentiments. Il faut alors laisser au lecteur le plaisir de découvrir les rocambolesques aventures de Filippov.

Un grand merci aux éditions Actes Sud pour l’envoi de ce roman.

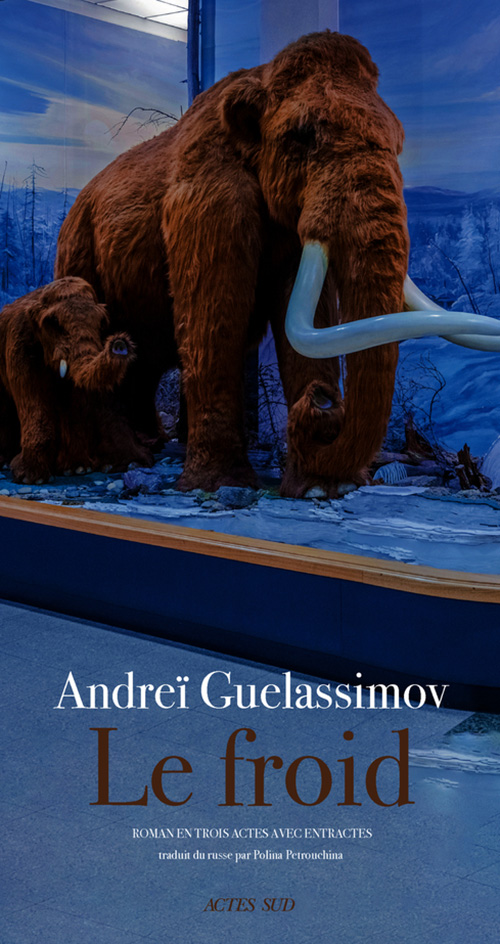

Le froid, roman en trois actes avec entractes (trad : Polina Petrouchia, 334 pages, 22 euros 50)